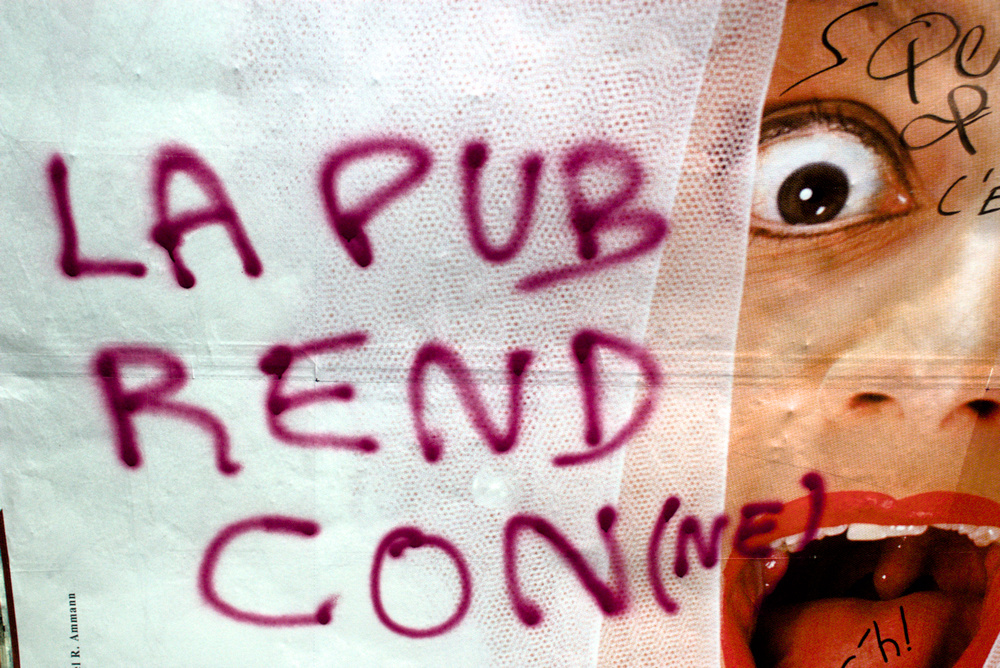

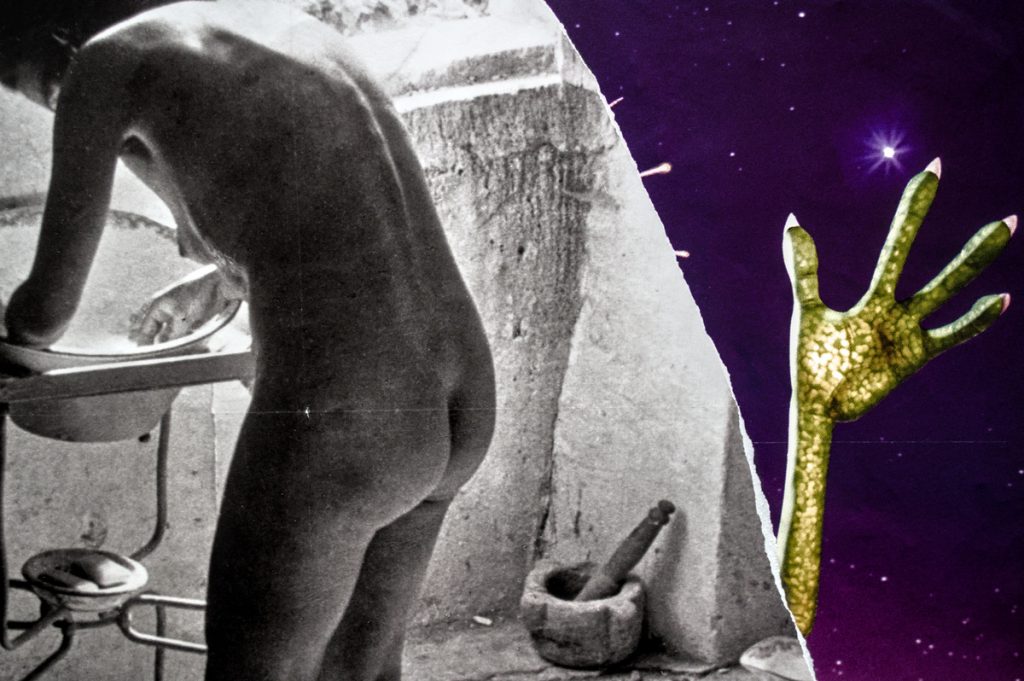

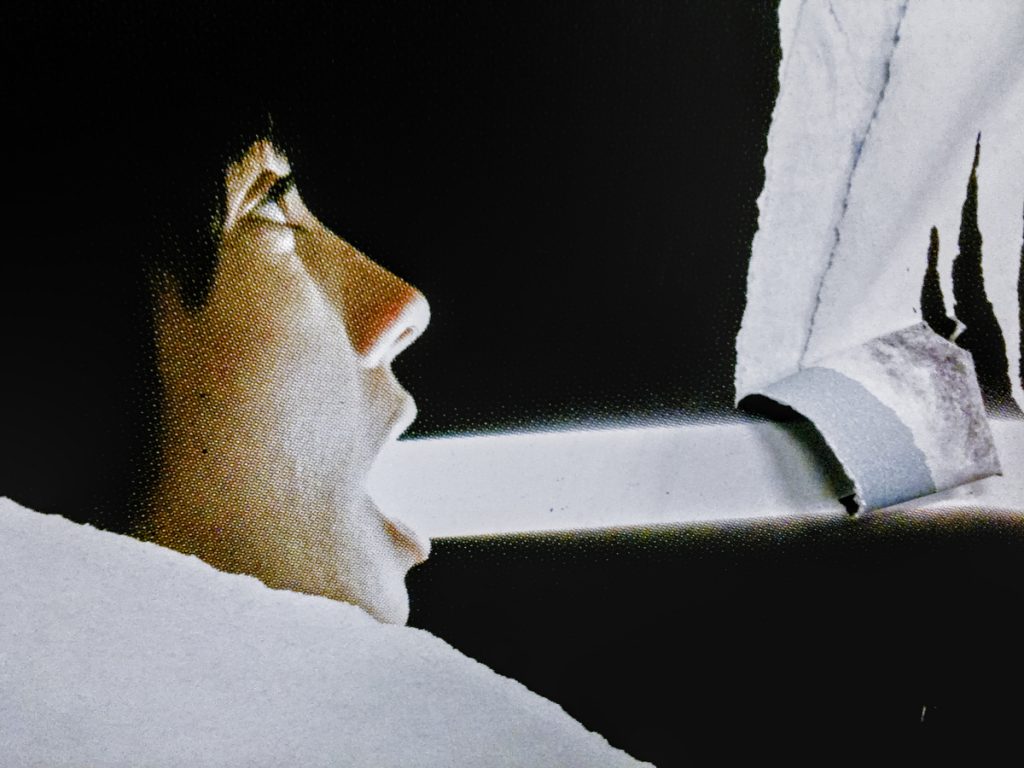

À l’automne 2003, le métro parisien a subi les débordements d’une révolte antipub. Les dégradations, graffiti et déchirures, se multipliaient, m’invitant à revenir y flâner les dimanches. L’enjeu n’était pas de documenter cette rébellion, mais d’utiliser le chaos qu’elle favorisait.

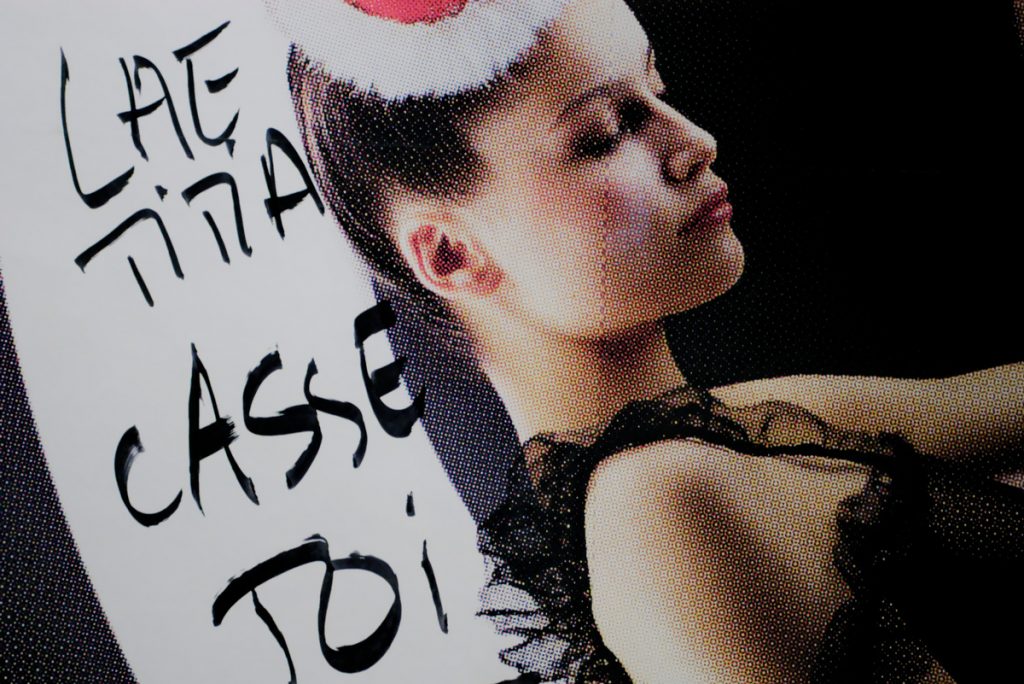

Cette contestation ne s’est pas limitée à des actions contre le mercantilisme, elle a mis incidemment l’accent sur la place des femmes dans les campagnes publicitaires, dont elles sont tout à la fois les cibles et les vecteurs principaux.

D’où parfois une confusion dans ces attaques, certaines les rendant responsables de l’exploitation de leur image.

Voulues ou non, ces altérations reflètent nos préjugés et finissent par tisser un large constat de l’image que nous contribuons à cultiver des femmes. Mais aussi, elles témoignent à leur manière de leur lutte contre cette réduction.

Voir aussi le premier volet : “Le miroir subliminal”